《刺客信条 影》最近公开了首支预告片。本作设定在中世日本,却意外地选用了来自非洲莫桑比克的弥助(やすけ)作为双主角之一。《刺客信条》选用历史真实人物作为主角还是系列首次,而在一部日本主题游戏中选用非洲人作为主角更是少见。

制作团队表示,选用弥助是希望能够从「外人视角」巧妙展现安土桃山时代日本的独特一面。游戏最终能否达到这一创意目标暂且不论,这样的解释显然并未说服所有人。笔者观看预告片时也预想过玩家的反应,也许很多玩家会争论为什么不采用服部半藏、石川五右卫门等人物,选取弥助作为主角是否过于刻意等等。

一瞧,果不其然,《刺客信条 影》的预告片评论区和各大游戏论坛已经乱作一团。考虑到如今互联网舆论场的讨论氛围,这也不难理解。不过,笔者千算万算,还是没有算到玩家的争论点竟然在于「弥助是不是武士」,更没有想到连英语维基百科都围绕「弥助」页面打起了一场激烈的「编辑战」,以至于条目一度进入了全保护状态,为此甚至还开辟了专门的争议解决公告版面。

使用搜索引擎检索「弥助 武士」可以发现,海量的英文信息源异口同声地称呼弥助为日本第一位黑人「武士」(samurai)。然而,维基百科用户仍然对此争执不下,说明问题的复杂性也许超乎我们的想象——要知道,维基百科可是很多专栏作家做交叉验证时的重要参考信息源,如果维基百科内容存在偏差,极易造成信息污染(这里有一个非常出名的例子)。

可也正是这样复杂的问题,才更有挑战的价值!笔者决定接受挑战,看看弥助究竟是不是真正的「武士」,也看看关于弥助身份的争论究竟从何而来。

维基论战

究竟是否应当将弥助归类为「武士」?中文与日文的维基百科社群对此似乎意见比较一致,两者都将弥助放到了「外国的日本武士」列表当中,页面也很少有大的改动。而在基数更大的英文维基百科社群则存在着两种不同的声音,长篇累牍的论战更是可以追溯到 2021 年。具体到最近的论战情况,在《刺客信条 影》情报公开同期,一位维基用户在「弥助」条目上添加了下面一段话:

> It is important to note that despite popular myth and modern depictions there are no historical writings nor evidence that Yasuke was ever granted the rank or title of samurai, he was never given a fief nor referred to as one in any writings. Most of our knowledge of his life comes from these messages written by missionaries and locals.

> (值得注意的是,尽管有流行迷思与现代描写,但是没有任何历史记载或证据表明弥助曾被授予过 samurai 的阶级或称号,从未受封领地,也从未在任何记载中被称呼(为 samurai)。我们对他生平的了解大多来自于传教士与当地人写下的那些信息。)

注意我们在这里没有翻译 samurai(さむらい,侍)一词,详情会在后文说明。

此后几个小时内,这段话被反复删除、重新添加,新一轮维基论战就此打响。维基百科是人人可以编辑的百科,难免会存在错误或者争议。有时,争执双方会相互撤回对方的修改,这样就形成了「编辑战」。因此,每个维基百科条目页都配有对应的讨论页,从而提供了一个互动讨论、形成共识的方式。碰到争议比较大的时候,讨论页就成了「华山论剑」式的大型辩论场。

必须要说,「弥助」条目讨论页的「精彩」程度放在整个维基百科里也是很少见的。支持弥助是 samurai 的用户不断提出新的论据,从大型资讯站的报道,到大英百科全书的定义,再到历史教授的著作,令人目不暇接;反对者则从中挑刺,指出这些论据或是含糊不清,或是站不住脚,或是纯粹的人云亦云。同时,不时有人直接断言弥助根本不是什么武士,这些说法也很快受到其他用户的驳斥。在 2021 年的一次讨论中,有人引用了一位撰写过弥助相关专著的作者 Thomas Lockley 的说法,认为弥助很可能获得了「旗本武士」的待遇;可是又有用户觉得,Lockley 的著作并非学术文章,存在虚构成分,怎能轻易采信呢?

车轮战打多了,难免会出现一些上不得台面的东西。人身攻击者有之,预设立场者有之,还有的在讨论页里提问「弥助是 LGBTQ+ 吗?」,可算是把维基百科当知乎用了。笔者觉得最有意思的,是讨论页中一位叫 ICHIRO SHIWAKU 的用户的表现——这位用户明明是在英文维基百科的讨论页发言,却使用日文参与讨论,还「体贴」地附上了对应的英文版本,乍一看似乎是一位日本历史学者。然而任何对日语有一定了解的人都不难发现,这位用户使用日语的风格实在是太过奇怪(例如有一段话开头是「私もあなたに同意します」),简直就像是用自动翻译生成的一样。

针对前文所提到的 important to note 内容,经过接近两天的不断讨论,最终一位维基百科管理员 Ivanvector 给出了最终判断。Ivanvector 认为,维基百科应当记录由可靠来源提供的信息,让读者自己作出结论,而非自行决定什么是「值得注意的内容」。如果一定要添加「值得注意的是......」这样的话,则不仅需要一个可靠来源来证明弥助并未获得 samurai 的称号,还要证明这个事实本身是值得注意的。在此基础上,才能考虑以可靠而中立的叙述方式添加相关内容。

Ivanvector 给出的要求无疑是很高的,关于「值得注意」这段话的争议也以删除相关内容告终。在不少人看来,这样的处理看起来有些过于教条;但在很多时候,类似的争议只能通过维基百科的原则和各种方针予以解决。例如在讨论页中,也有很多用户使用日文维基百科中对弥助的相关论述加以佐证,但是由于维基百科有「不能用维基百科条目作为维基百科条目来源」的方针,这些论述并未获得社区认可。

可能也正是因为维基百科的用户对于原则和方针的看重,即使经过几天的讨论,就弥助是否是 samurai 的问题还是未能达成共识。如果一一梳理正反双方的观点,各位读者肯定会看得难受啦;接下来我们还是从弥助本身入手,尝试研究前面的问题。

弥助其人

关于弥助的史料记载并不多,最为重要的是以下几条:

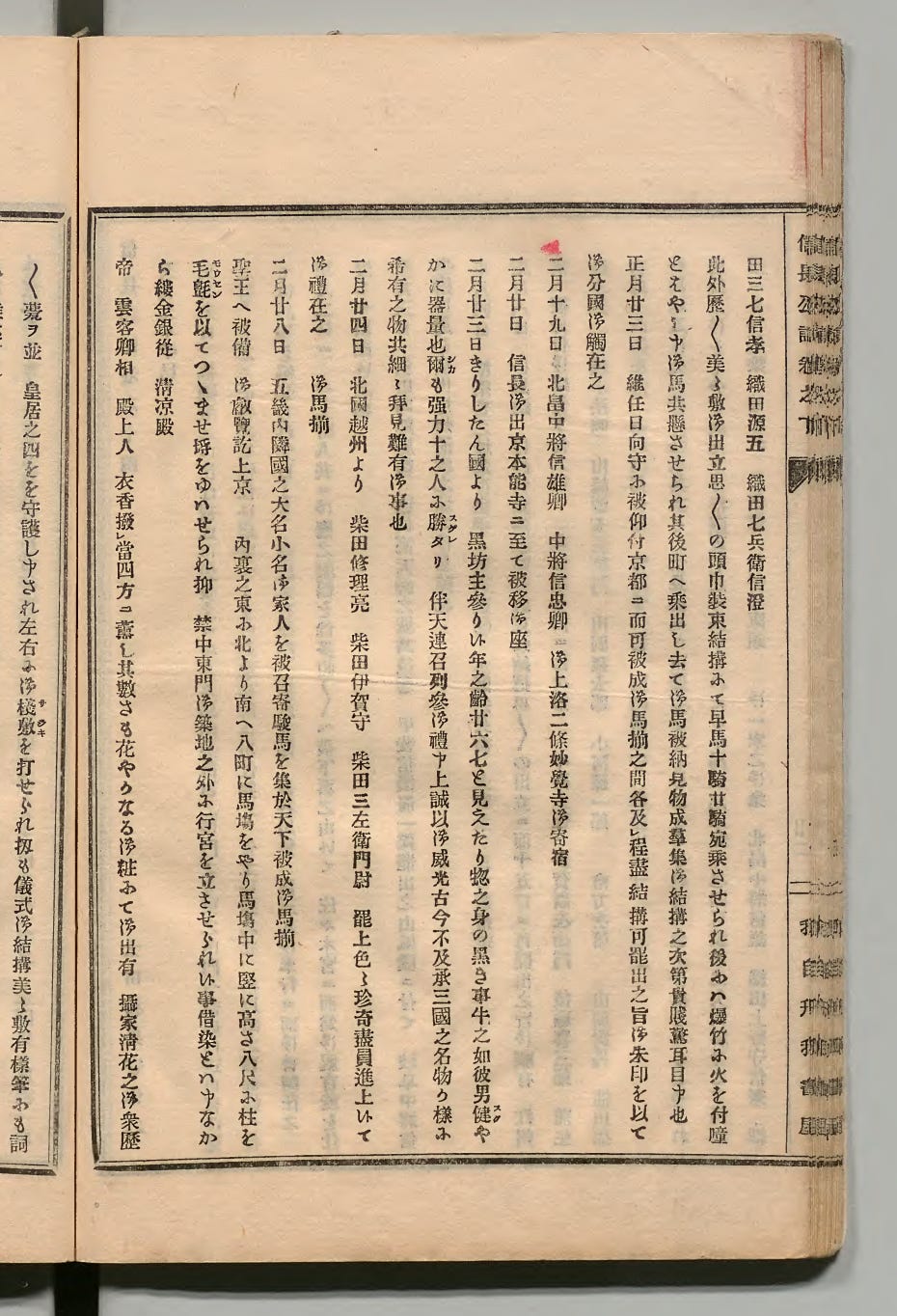

太田牛一在《信长公记》中记载:「二月廿三日きりしたん国より、黒坊主参り候年之齢廿六七と見えたり惣之身の黒き事牛之如彼男健スクやかに器量也爾シカも強力十之人に勝スグレたり、伴天連召列参御礼申上誠以御威光古今不及承三国之名物か様に希有之物共細〻拝見難有御事也」(町田本第十四卷);「然に彼黒坊被成御扶持、名をハ号弥助と、さや巻之のし付幷私宅等迄被仰付、依時御道具なともたさせられ候」(尊经阁文库本)。

德川家康的家臣松平家忠所著《家忠日记》记载:「上様御ふち候大うす進上申候、くろ男御つれ候、身ハすみノコトク、タケハ六尺二分、名ハ弥介ト云」(天正十(1582)年四月十九日)。

中世日本普遍采用一种叫做「候文」(そうろうぶん)的语体,相对晦涩难懂。根据上面的记载,我们知道弥助见到织田信长是在天正九年(1581 年)的二月廿三日,之后不久就获得了扶持(俸禄)、私宅等,还为信长担任道具持ち(持武器随主外出)。无论怎么看,这都是弥助得到信长认可、拥有一定地位的表现。

《耶稣会士日本通信》(イエズス会日本年報)记载:「ビジタドール(巡察師)が信長に贈った黒奴が、信長の死後世子の邸に赴き、相当長い間戦ってゐたところ、明智の家臣が彼に近づいて、恐るることなくその刀を差出せと言ったのでこれを渡した」;弥助在本能寺被明智军俘虏后,明智光秀表示:「黒奴は動物で何も知らず、また日本人でもない故、これを殺さず」(《织田信长综合事典》,冈田正人著)。

我们知道,弥助是由意大利籍传教士范礼安带到日本的,当时传教士的记录、书信也是非常重要的参考史料。支持弥助并非 samurai 的人认为,认定 samurai 的一个必要条件是拥有土地所领。弥助效力于织田信长一年多,时间实在太短,也并没有任何关于其获得土地所领的记载,因此没有证据证明弥助是一名「侍」——尽管《耶稣会士日本通信》中还有一些记载表明信长有意提拔弥助为城主,但这毕竟没有实际发生,也没有听说弥助得到赐姓、赐偏讳之类的待遇。也有人提出,织田信长并非如现代通说所言的是时代的变革者、创新者,而只是愿意利用天主教的势力制约如本愿寺这样的寺庙庄园势力,对弥助也不会信任到任命其为高级武士的程度。

一些用户还提到了另外一位人物——三浦按针(威廉・亚当斯)。作为活跃于日本战国时代的外国人,与弥助相比,三浦按针在德川家的待遇显然更好:他不仅是德川家康的外交顾问,还得到了旗本武士待遇,且在逸見(今横须贺市)拥有一片领地,更加符合 samurai 的定义。

弥助参与了本能寺之变,而这竟然也成为不少人反对弥助是武士的理由。有人说,如果弥助真的是一名武士,那么他应当向信长效忠到底,而不是在本能寺之变后消失。此外,明智光秀称弥助为「黑奴」,或许带有种族歧视的意味,据此似乎可以认为当时的日本人也未必认同弥助,只是将其看作是个身材魁梧的大猩猩。毫不意外地,针对「黑奴」的说法究竟是否属于种族歧视,又产生了一连串的讨论。

有鉴于上述史料对于弥助的记载,在部分人看来「小姓」(こしょう)似乎才是更适合形容弥助的词汇。在历史上,小姓最初是指室町幕府将军的近侍,到战国时期则泛指家主的贴身侍卫。战国时期的小姓通常由年轻者担任,这与英语世界中描述侍从的 Page 类似,因而是英文维基百科用户容易理解的概念,且得到了一些用户的认同——至少在「弥助」条目的保护状态阶段,「小姓」的说法暂时得到了保留。

然而,仅仅通过工作内容就判断弥助是小姓,恐怕也有失妥当。尽管弥助效力织田信长时的工作确实与小姓的工作接近,但是日本史界并未将弥助归类为小姓,也并没有任何以小姓记录弥助的史料。称呼弥助为小姓不仅缺乏证据支撑,甚至还容易引发误解——毕竟现在说起小姓,不少人首先想到的是像森兰丸那样的少年形象,甚至可能还会联想到「众道」之类的男色之事。在这一问题上,日文维基百科的处理可能更恰当:没有「武士」「侍」,也没有什么「小姓」,采取不置可否的态度。

不难察觉,虽然各路观点都不无根据,但是也都有意无意忽略了最关键的问题:侍(さむらい)、武士(ぶし)以及武士(もののぶ)等是难以分辨的概念,而且「侍」的含义本身也随着历史而发生改变。英文维基百科聚集的讨论者们也终究意识到了概念的变化,陆续有人提出要重新讨论 samurai 究竟意味着什么。看来,除非明晰「武士」与「侍」等概念的定义演变,否则无法得到问题的答案。

武士与侍

「武士」这一概念的发展相对容易理解,所指也比较明确。我们知道,隋唐时期日本借鉴中国政治体制,逐渐形成了律令制的政治制度,文官和武官也开始分离。此时的武官效忠天皇,还不能说是武士,但是为武士的诞生埋下了伏笔。

好景不长。律令制确立不久,就遇到了诸多挑战。奈良时代,为了应对人口增加、农地不足以及瘟疫的流行,圣武天皇于743年(天平15年)颁布了《垦田永年私财法》,通过承认土地私有来促进开垦。拥有集中生产资源的贵族和寺社大规模扩张,形成了庄园。律令制逐渐走向崩溃的同时,庄园也逐渐发展,从朝廷获得「不输不入」特权,形成了独立豪强;而庄园势力间的互相争斗逐渐诉诸武力,「武士」群体就此登上舞台。

在长年争斗中,武士群体越发壮大,形成源、平两大势力。最终于1192年,源赖朝建立了镰仓幕府,武家政权从此走向历史台前。地方割据的武士集团诞生于中央集权的律令制国家政体当中,多少有些讽刺的意味;但当执权北条氏得宗家喊出「天皇御謀反」的口号时,形势确乎已经完全倒向武家一方了。自镰仓幕府建立到明治维新前的数百年历史,大体上就是武家政权与武士群体的历史。

那么在英语世界中使用的 samurai(侍)又是从哪里来的呢?平安时代,贵族的身边往往会有武士侍卫。这些武士能够接近贵族,等级较高,侍就成了称呼这些武士的专有称呼。室町时代,侍则是用来称呼足利将军家一门的武士。可见,「侍」长期以来就是高阶武士的代名词。到了江户时代,侍的概念得到了进一步的明确,就是指类似旗本武士这样具有「士分」、有土地所领、能谒见幕府将军的高级武士。

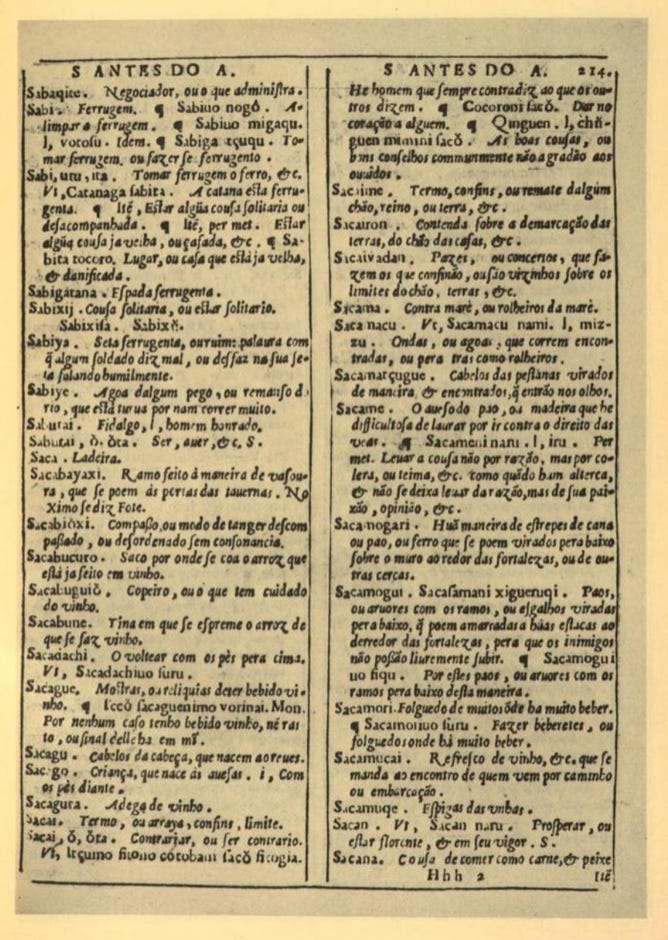

也正是到了江户时代,samurai 一词才终于出现在西方世界。17世纪初出版的《日葡辞书》将「侍」定义为受人尊敬的贵族,而「武士」则定义为军人。如此来看,似乎「侍」基本上就是和高级武士挂钩的概念,而弥助也显然不能算是侍了。

只是,日本数百年的武家政权历史也存在几段插曲。武家政权萌芽之时,出现过天皇让位后实施「院政」的独特体制;镰仓时代末期,后醍醐天皇发动倒幕运动、实施「建武新政」,最终出现数十年的南北朝时代;室町时代末期则爆发了「应仁之乱」,群雄蜂起,日本进入下克上的战国时代,战国大名登上历史舞台。弥助恰恰就是在战国时代这段「插曲」中短暂登场的、更小的一段「插曲」。

战国时代,旧有的封建秩序近乎崩溃,而此时的武士群体也失去了很多镰仓、室町时期可以享有的特权。反而是一些有实力的地主、乡士能从属于当地守护大名,获得「地侍」(じざむらい)的身份,也算是武士了。Thomas Lockley 在前文提到的专著中还指出,战国时代守护大名普遍用兵需求旺盛,例如长宗我部氏就推出了叫做「一领具足制」的兵役制度,建立起一支半农半兵的军队。

如果以战国时代「侍」的标准来讨论,那么弥助的身份就还有讨论的余地了。如果连一个普通农民都有机会成为侍,那么凭什么弥助就不行?即使这个时代并非是人人都能进入武士阶级,但至少那些以江户「侍」标准来做判断的做法是不合理的。

顺带一提,地侍、农兵的时代在战国末期就宣告落幕。《信长之野望》玩家熟悉的「兵农分离」政策,其目的除了让士兵更加专业化,也有让这些地侍回归农民,休养生息、提升经济的意图;此后丰臣秀吉颁布「喧哗停止令」「刀狩令」「身分统制令」等,江户时代严格区别士农工商身份,普通农民想晋升为武士成为不可能。要知道丰臣秀吉自己正是战国时代「立身出世」成为天下人,也许是最大的既得利益者;他自己「上了车」之后,却亲自「焊死了车门儿」。

《日葡辞书》出版一百多年后,英语中也终于出现了 samurai 一词。之后的就是人们熟知的那些历史了。

文化冲突

学术与流行文化之间的冲突,使得指代武士形象的 samurai 一词变得微妙起来。大众文化语境下的 samurai 受日本流行文化兴盛的影响,已经明确指向到穿着具足、挥舞长刀的日本武者形象上来了;而学术意义的 samurai,则由于近世「武士道」的形成与历史翻译的缘故,普遍与欧洲中世纪的骑士阶层联系到了一起。看起来,这只不过是一场历史的误会。但果真如此吗?

实际上,「武士」与「侍」两个概念在英语世界存在感的巨大差别并非孤例。上世纪 70 年代,文学理论家、批评家爱德华・萨义德提出了「东方主义」的概念,指出西方学界对东方社会的阐释基于欧洲帝国主义塑造下的文化观念,是凭空想象的产物,缺少真实根据的支撑。

萨义德的着眼方向也许更多地在于阿拉伯、伊斯兰世界,但是类似的情况在日本文化同样存在。很多人试图使用欧洲中世史的既有框架研究日本中世史,例如英语世界经常使用 clan(氏族)描述日本战国势力,将织田信长领导的势力称为 Oda Clan、德川家康领导的势力称为 Tokugawa Clan 等等;Page 一词的使用,也是以欧洲骑士的标准研究日本武家制度的体现。可以合理推测,英文维基百科的编辑者之所以会争论弥助的武士称呼问题,恐怕还是有「骑士需要册封」这样先入为主的观念存在。这很难不让人联想到意大利思想家安东尼奥・葛兰西提出的「文化霸权」之现象;我们就爱这么叫,哪管你实际是什么。

如此认知日本历史,恐怕很难行得通。就说 clan 吧:氏族的概念实在太大了,而「氏」与「家」、「氏长者」(氏族的代表者)与「家督」(宗家领导人)也是完全不同的概念,尽管氏长者和家督完全可以是同一人出任(如德川家康自称出自清和源氏,还出任源氏长者)。甚至有些人连本愿寺都要叫做 Honganji Clan,这可以说是一点儿都没有认真了解的结果。不过话又说回来,不仅是《全面战争》之类的游戏分不清「氏」与「家」,连日本人自己做的《信长之野望》也经常处理不好这些关系,姑且可以原谅吧!

或有心、或无意地,英语世界的论述忽略了宗家、分家、苗字等重要的概念。可是各种不准确的说法并没有得到及时改正,原因则是历史史观的不同。拿欧洲中世纪封建制度的各种概念来解释日本历史固然不够准确,但是如果站在足够「宏观」的角度看,相似之处还是很多的——反正大家都是封建制度嘛!武士阶级究其本质,也就是通过血缘继承、维系的一种统治集团嘛!

这样的历史观点有时当然是有效的,不过也存在「偷懒」的嫌疑。特别是近年来,日本涌现出不少观念较为新颖的历史研究者,这些研究者更加关注微观视角,对于历史时期民众的生活、风俗等也着墨更多,能够给我们带来全新的历史观点。如吴座勇一的畅销书《应仁之乱》就独辟蹊径、以小见大,以兴福寺两位僧人的视角展现了这场战乱的另一面。(这部书已经引进中国,但是不少人认为此书门槛太高。)

同样地,当我们研究弥助时,也并不仅仅是研究弥助在织田信长手下究竟有没有当武士、本能寺之变之后又去了哪里,还可以以弥助作为出发点,研究中世日本与其他国家的交流碰撞。后世学者对弥助和同期来日的非洲人群体多有研究,他们发现像弥助这样的来日人员还有很多很多,但很少有能进入历史记载当中的;社会往往更加关注「历史书写者」的伟大功绩,而忽略了隐藏在历史背后默默无闻、支撑社会运转的「小人物」们。如今,在世界全球化、难民危机蔓延的背景之下,弥助这一形象被人们选中,成为文化多元与包容性的象征、种族与部落交流的代表,随波逐流,直到不同思潮交锋的风口浪尖。

历史之外

现在,我们可以回答标题中提出的问题了——《刺客信条》新作的黑人弥助是武士(samurai)吗?

这一问题的答案取决于对武士的定义。弥助跟随织田信长征战甲府,受领织田家俸禄,还是本能寺之变的见证人,史料足以说明他在织田家是一位十分特别的武士。如果一定要按照江户以来「侍」的定义判断,现有的史料确实难以证明弥助跨过了等级森严的门槛,他在身份阶级、学术意义上恐怕并不属于 samurai。但是,站在现代人的文化立场上,我们依然可以说弥助是文化意义上的「武士」(samurai)。

当然了,房子里也住着大象。《刺客信条 影》的弥助之所以会引发如此大规模的「论战」,并不是因为大众真的对日本历史学术研究多么感兴趣。近年来,源自 2010 年代有色人种政治活动的「觉醒文化」(woke culture)一词逐渐贬义化,反过来被用来批评这些政治活动,以及可能具有政治宣示意味的文化内容。《刺客信条》这样高关注度的游戏品牌,自然受到外界更强的关注。有部分玩家批评《刺客信条 影》存在文化挪用(cultural appropriation)的嫌疑,中国社交媒体上还流传着一种揶揄的说法:「育碧发现弥助,比织田信长发现弥助还要高兴」。另一方面,这类活动的支持者,则可能会认为否定弥助的武士身份实际上暗含了种族歧视的观念。

政治文化的社会争议,已经超出了本文的讨论范畴。不过,我们也要看到,一部以日本为主题的《刺客信条》确实给育碧魁北克带来了前所未有的挑战,像「武士」「侍」等概念的理解差别在日本文化中还有很多。不要忘了,近几部《刺客信条》还制作了专门的「历史之旅」体验玩法,这可不是能用刺客-圣殿骑士这个设定打马虎眼的。日本战国史的史料五花八门,除了太田牛一的《信长公记》,还有各种军记物、私人日记、传教士记录、书信等等,其中不少是江户时代的伪托作品,需要仔细鉴别,毕竟还有不少玩家等着育碧贡献一个本能寺之变的全新解释呢。

最后笔者想说,尽管「文化挪用」会招致一些批评,但其本身并不一定是坏事。如果育碧这次能讲好日本刺客的故事,展现《刺客信条》独特的醍醐味,那么就不只是停留在「文化挪用」的层面,可以称其为「文化活用」的体现了。期待归期待,在正式玩到游戏之前,我们也就只好看着维基百科「弥助」条目的战火再烧一会儿。